|

「プリオシン海岸」という、瀬戸物のつるつるした標札が立って、……。

プリオシン海岸とは、賢治の住んでいた北上川河岸のある場所に賢治が名付けた海岸のことです。プリオシンとは地質年代でいう新生代第三紀の「鮮新世(Pliocene)」を指します。この時代は約 1200 万年〜200 万年前の地質時代を意味し、類人猿(人類の祖先)が誕生した時期です。

賢治は地質学に精通していて、しかも、人類の誕生という劇的な出来事に大変興味があったようです。

「もうここらは白鳥区のおしまいです。ごらんなさい。あれが名高いアルビレオの観測所です。」

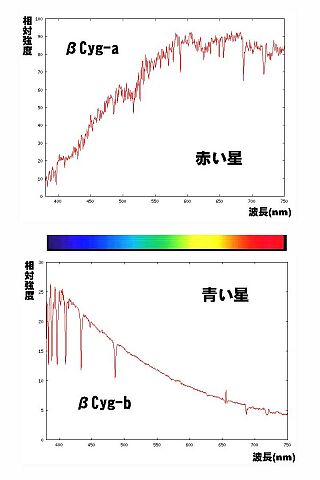

はくちょう座のくちばしに「アルビレオ」という二重星があります。「B8Ve」と「K3II」+「B0.5V」という三重星で、実際に見えているのは「B8Ve」と「K3II」の二つの星々で、青と赤のきれいな星々です。

- はくちょう座のくちばしの先にあたる星をアルビレオといいます。

アルビレオを望遠鏡で見ると赤い 3 等星と青い 5 等星とに分離して見ることができます。

- 明るい方の星は見た目にも赤っぽいのですが、スペクトルからその様子がはっきりとわかります。

無数の吸収線が見られ、ほぼ K3II 型のスペクトルを示しています。

実はこの星は K3II 型という明るい赤い星のそばに暗くて青い B0.5V 型の伴星がまわっていると考えられています。

望遠鏡等で観察できる赤と青のアルビレオは、その公転周期が約 7000 年と考えられています。

しかし、あまりに周期が長いので、くわしい軌道はわかっていません。

- 青い方の星は、スペクトルを見ると B 型星と呼ばれる高温の星であるとわかります。

B 型星では水素原子による吸収線が多数見られますが、この星は吸収線に重なって輝線が見られており(650nm 付近の Hα 線)、このような星は、特に、Be 型星と呼ばれます。

正しくはこの星のスペクトルは、B8Ve 型と呼ばれます。

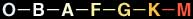

- 恒星のスペクトル型というのは、次のように見ます。

- アルファベット(ハーバード式分類):

(左ほど温度が高い)

- 数字:

同分類の中の細かい分類で 0-9(数字が小さいほど温度が高い)

- ローマ数字:ヤーキス式分類(モルガン・キーナン分類)

I…超巨星、II…輝巨星、III…巨星、IV…準巨星、V…主系列星

- (これら 3 つの分類を総称して「モルガン・キーナン分類」と呼ぶこともあります)

- 具体的には、B 型の青白い方が太陽の十数倍、K 型の方が一般的には太陽の 0.8〜数倍程度(巨星に進化した場合は主系列期の質量を想定するのが難しい)と言われています。

|